Entre Billère et Madagascar, une coopération décentralisée exemplaire

Depuis 2016, la ville de Billère (64) est engagée dans une coopération décentralisée avec Soavinandriana, à Madagascar. D’abord portée par le projet « L’Eau ici et là-bas », cette coopération s’est progressivement étendue aux liens d’interculturalité entre les deux territoires. De retour d’une visite sur l’île réalisée avec la délégation de France Volontaires, Jacques Cabanes, adjoint au maire, revient pour nous sur cette aventure collective.

Depuis près de dix ans, la commune de Billère, dans les Pyrénées-Atlantiques, s’est rapprochée de Soavinandriana, une ville malgache de la région Itasy, avec laquelle elle a bâti un partenariat solide. Le projet « L’Eau ici et là-bas », entré en 2025 dans sa quatrième phase, illustre cette ambition : améliorer l’accès à l’eau, et sensibiliser les habitants des deux communes aux Objectifs de développement durable (ODD) et à l’interculturalité. Chaque année, des binômes de jeunes volontaires français et malgaches prolongent ce lien par des missions de volontariat en réciprocité.

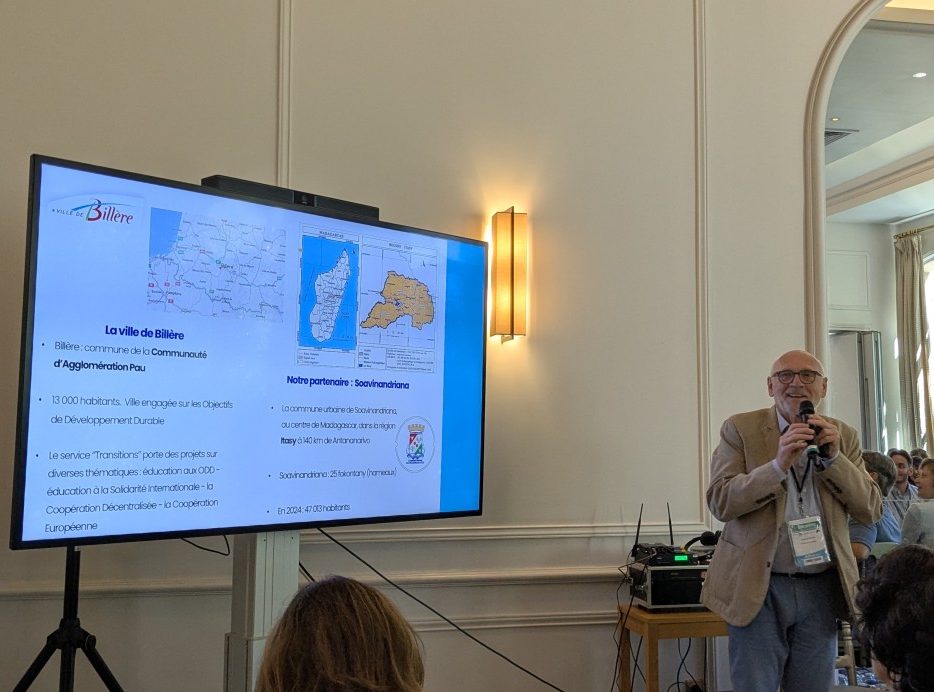

Cette expérience a récemment été mise en avant lors des Rencontres de l’action internationale des collectivités territoriales (RAICT), organisées début juillet à Paris. Alors que France Volontaires présentait le programme Territoires Volontaires (TeVo) comme un outil d’accompagnement des collectivités, Jacques Cabanes, adjoint au maire de Billère, est venu témoigner de son efficacité (photo ci-dessus). Pour cette commune de 14 000 habitants, le recours à TeVo a ainsi permis de structurer une coopération ambitieuse tout en maintenant des coûts maîtrisés, démontrant que même une petite ville peut s’engager à l’international grâce au volontariat.

Pourquoi avoir initié une coopération avec Madagascar ?

Au départ, nous avions engagé un partenariat avec une ville en République centrafricaine, mais la guerre civile a mis fin au projet. La Région Nouvelle-Aquitaine, déjà engagée avec la région malgache d’Itasy, nous a alors orientés vers Soavinandriana. Ce lien est précieux : la Région dispose d’une équipe solide et nous a beaucoup aidés, par exemple lors du rapatriement de jeunes pendant la crise du Covid. Cette complémentarité rend notre action plus efficace.

Comment fonctionne concrètement la coopération décentralisée entre les deux territoires ?

Nous avons trois axes principaux. D’abord, l’échange de volontaires en binôme : chaque année, un ou une Française et un ou une Malgache passent six mois dans la ville partenaire, via l’association Cool’eurs du Monde. Leur mission porte sur l’eau, l’hygiène et l’interculturalité. Ils animent des séances dans les écoles jumelées, où ils produisent avec les enfants des textes, chansons, vidéos ou slams. Deuxième axe : la réalisation d’adductions d’eau potable dans des hameaux de Soavinandriana.

Enfin, nous développons les échanges d’enseignants et de personnels municipaux. Certains sont venus à Billère, et nous projetons de mettre en place des séjours croisés pour agents, élus et groupes de jeunes, afin de renforcer les compétences partagées.

Beaucoup ignorent ces dispositifs ou hésitent à se lancer, faute de moyens humains. Je tente de sensibiliser mes collègues élus.

Vous insistez souvent sur la nécessité de trouver des financements innovants. Comment une petite commune comme Billère parvient-elle à porter un tel projet ?

Nous sommes malins ! (rires) Nous comptons 14 000 habitants, avec des ressources fiscales limitées. Sans cofinancements, nous ne pourrions pas assumer ce programme qui représente environ 150 000 € par an. Nous avons donc sollicité le soutien du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, de la Région Nouvelle-Aquitaine, de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, et donc du programme Territoires Volontaires (TeVo) de France Volontaires, qui nous permet d’optimiser nos ressources humaines sur nos projets.

Le dispositif TeVo est essentiel : il nous permet d’accueillir en permanence deux volontaires en service civique et un VSI. Sans lui, cette coopération serait difficile à maintenir.

Quel est l’intérêt d’une telle politique de solidarité internationale pour une commune comme Billère ?

Certains nous reprochent de ne pas concentrer nos moyens sur les seuls habitants de la commune. Mais cette coopération a un véritable impact local. Elle favorise l’interculturalité, combat les préjugés et ouvre les regards. Les élèves des écoles jumelées découvrent Madagascar à travers des chansons, des mots en malgache, des échanges avec leurs homologues. Chaque année, une fête des enfants conclut le cycle, et les parents témoignent souvent des changements à la maison.

Nous accueillons aussi des volontaires remarquables. Actuellement, un VSI malgache, Kanto, pilote le projet depuis les services de la mairie. Sa compétence et son enthousiasme en font un véritable ambassadeur de son pays.

Vous regrettez que d’autres communes n’aient pas recours au volontariat pour leurs actions internationales. Pourquoi selon vous ?

Beaucoup ignorent ces dispositifs ou hésitent à se lancer, faute de moyens humains. Je tente de sensibiliser mes collègues élus. Récemment, j’ai rencontré le maire d’une petite commune intéressée mais qui ne dispose pas encore de ressources suffisantes. D’autres, comme la ville de Cachan en région parisienne, se montrent très attentifs et envisagent d’intégrer le volontariat à leur coopération.

Même à Madagascar, la maire d’Antananarivo s’est dite intéressée par ce type d’échanges scolaires. Je suis convaincu que c’est un outil formidable, à la fois pour les jeunes qui partent et pour ceux qui accueillent. Aujourd’hui, je suis en quelque sorte devenu un véritable militant du volontariat !

Bio express

Jacques Cabanes, 76 ans, est adjoint au maire de Billère depuis trois mandats. Psychosociologue de formation, il a dirigé un cabinet de conseil en ressources humaines, intervenant auprès d’entreprises, d’organisations et d’hôpitaux. Ancien « coopérant » en Côte d’Ivoire dans les années 1970, il a conservé des liens durables avec l’Afrique de l’Ouest. Très impliqué dans le milieu associatif, il a notamment présidé un centre social et cofondé SOS Amitié dans sa région. Son engagement municipal s’inscrit dans une longue trajectoire de solidarité et d’ouverture internationale.