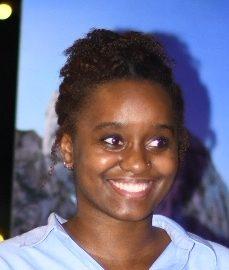

Nelly Jazmin (à droite), jeune volontaire mexicaine, sur le chantier de restauration du château de Rochefort-en-Yvelines © France Volontaires

Il y a quelques mois, ce n’était encore qu’un tas de pierres recouvert de végétation. Grâce à l’action d’une troupe de volontaires internationaux, le château de Gui le Rouge, à Rochefort-en-Yvelines, retrouve petit à petit de sa splendeur. Nelly Jazmin, originaire du Mexique, est venue donner un coup de main sur ce chantier pendant quinze jours en ce début de mois de juillet.

Des ruines des pyramides aztèques jusqu’à celles du château médiéval de Gui le Rouge… c’est le parcours que Nelly Jazmin, jeune étudiante mexicaine, a réalisé pour venir participer au chantier organisé par Études et chantiers Île-de-France. Depuis 2021, l’association, membre de Cotravaux est en effet mandatée par le Parc naturel régional (PNR) de la Vallée de Chevreuse et la mairie de Rochefort-en-Yvelines pour réhabiliter ce site patrimonial qui abrite les ruines d’un édifice bâti au XIè siècle par un seigneur local.

Un chantier de volontariat, cinq nationalités

Du château, il ne reste aujourd’hui rien ou presque. Quelques murs brinquebalants et des amoncellements de pierres qui, jusqu’à il y a quatre ans, étaient encore envahis sous un épais écrin de verdure. L’objectif du chantier de volontariat international est de dégager la végétation afin de faciliter, à terme, les études archéologiques sur le site.

En ce mardi orageux du mois de juillet, sous un ciel menaçant, ils sont une petite dizaine de jeunes, filles et garçons, à s’activer sur le chantier : « Il y a deux Français mais aussi deux Tchèques, trois Espagnols, une Vietnamienne et une Mexicaine », détaille Charlotte, animatrice technique sur le site. Par petits groupes de deux ou trois, ils se répartissent sur l’ensemble de la zone avec une tâche différente pour chacun. Pour certains, il s’agit de répartir des copeaux de bois le long d’un muret afin de stabiliser l’accès d’un chemin circulaire autour du château. Charlotte, elle, encadre deux volontaires qui s’attèlent à la réfection d’un vieil escalier. Nelly, pour sa part, s’est armée d’un sécateur et d’une scie à bois : avec sa binôme espagnole, elles ont pour but d’élaguer un sous-bois afin de restaurer le passage vers les ruines principales de l’édifice.

« C’est un travail vraiment satisfaisant parce qu’on est partis de zéro il y a dix jours et que le résultat est déjà bien visible »

Nelly Jazmin, volontaire mexicaine

Au son du reggaeton que crache la petite enceinte portative, elles coupent, taillent et cisaillent à qui mieux-mieux. Même si elle a un peu rechigné à se remettre au travail après la pause (il fait particulièrement lourd aujourd’hui), elle virevolte désormais de buisson en bosquet pour éclaircir la voie: « C’est un travail vraiment satisfaisant parce qu’on est partis de zéro il y a dix jours, et que le résultat est déjà bien visible », explique (en espagnol) la jeune femme qui a obtenu une bourse pour venir de son État d’Aguascalientes, dans le centre du Mexique, jusqu’à ce petit coin des Yvelines.

Ce chantier de volontariat propose une expérience humaine unique, mêlant engagement, entraide et découverte interculturelle.

Au total, la petite bande de bénévoles reste deux semaines sur place. Ils sont hébergés dans la salle des fêtes du village, transformée pendant quinze jours en grand dortoir international. « La mairie met tous les moyens à notre disposition pour nous accueillir dans de bonnes conditions. C’est un projet qui leur est cher, en particulier Christian Bou, un élu local qui fait partie de la Société historique de Rochefort », explique Charlotte.

Volontariat patrimonial et découvertes culturelles à Paris

En plus de leurs activités de restauration, qui occupe la majeure partie de leur temps quotidien, la dizaine de volontaires va aussi bénéficier d’une journée de visites touristiques à Paris, « et voir la Tour Eiffel », s’enthousiasme Nelly. Sans oublier les soirées en commun, faites d’activités ludiques ou sportives : ce soir-là, ce sera le visionnage de la demi-finale de l’Euro de football, qui fait vibrer les cœurs des cinq jeunes Français et Espagnols du groupe. Mais pas trop tard quand même : il reste encore de la végétation à élaguer !

L’équipe de volontaires, encadrée par Charlotte, animatrice technique de l’association Études et chantiers. © France Volontaires