L’ONG Aide et Progrès est une organisation basée au Bénin qui a pour but de contribuer à la réduction de la souffrance des personnes marginalisées. © Aide et progrès

Laura Chevrot, titulaire d’un master en politique de l’environnement, effectue depuis six mois une mission à Pahou, au Bénin, dans le cadre d’un service civique avec Planète Urgence. Après ses études et plusieurs stages en France, la jeune femme, passionnée par les questions environnementales et de biodiversité, a réalisé son souhait de travailler sur le terrain. Elle a rejoint l’ONG Aide et Progrès, qui, entre autres, organise des ateliers de sensibilisation à l’environnement.

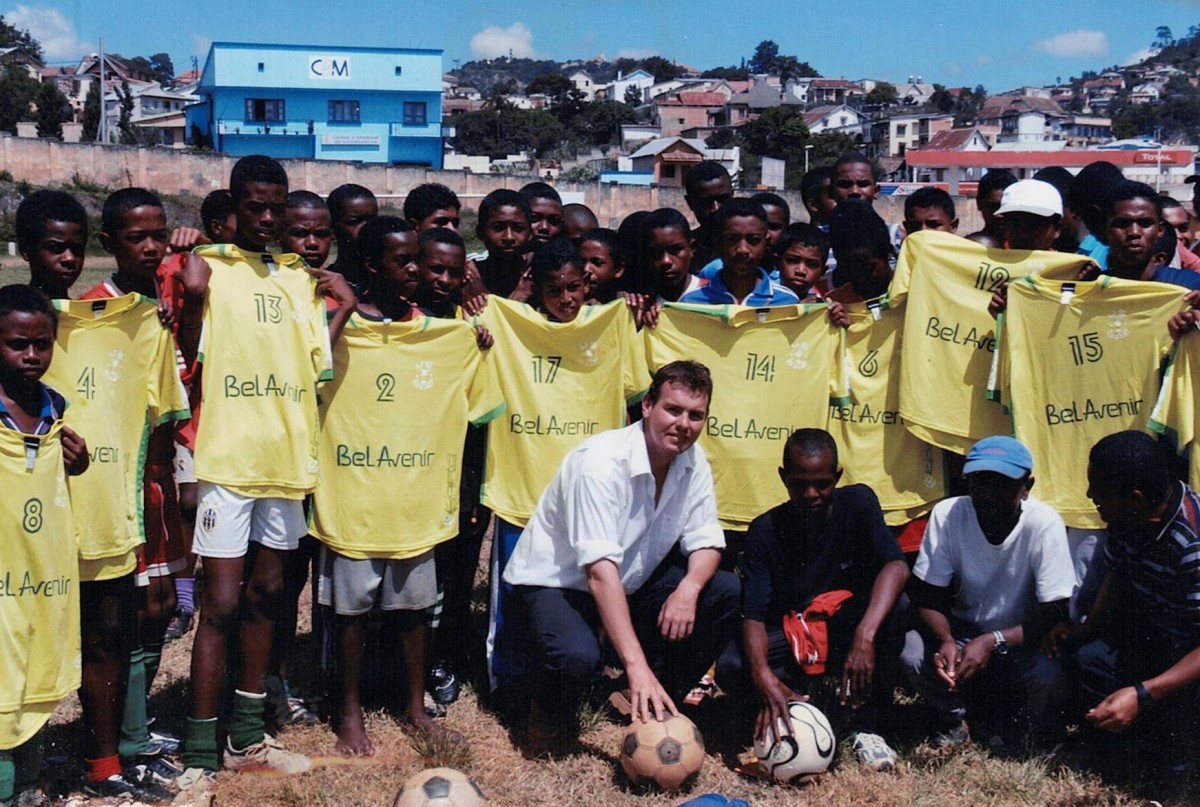

Laura, lors d’un atelier de sensibilisation à la protection de l’environnement. © DR

Je souhaitais partir en mission de volontariat depuis plusieurs années. Mon objectif était de participer à des actions concrètes de lutte contre les effets du changement climatique tout en intégrant les populations concernées aux prises de décisions.

Je voulais me rapprocher d’un pays particulièrement affecté par ces enjeux pour mieux comprendre les réalités vécues par ses habitants. Dans les recherches, on met souvent en avant les voix d’experts et de chercheurs, mais les populations directement touchées par le réchauffement climatique sont rarement suffisamment représentées. C’est pourquoi il me tenait à cœur d’aller à leur rencontre.

Cette démarche répondait aussi à une motivation personnelle. Partir en Afrique représentait un véritable défi pour moi. J’adore voyager, mais en tant que personne plutôt introvertie, m’immerger dans une culture très différente de la mienne était un réel défi.

Étant la première volontaire en service civique de mon ONG, nous avons dû construire le projet à partir de zéro à mon arrivée. Pour organiser des ateliers de sensibilisation à l’environnement, j’ai commencé par créer des supports pédagogiques, en imaginant des activités ludiques d’une durée de 30 minutes à une heure. Une fois ces supports finalisés, nous avons démarché des structures telles que des écoles et des associations pour proposer ces activités.

"Dans les recherches, on met souvent en avant les voix d’experts et de chercheurs, mais les populations directement touchées par le réchauffement climatique sont rarement suffisamment représentées."

Laura, en service civique international au Bénin

J’ai ainsi animé quelques ateliers dans deux écoles. En peu de temps, j’ai constaté que les élèves retenaient bien les informations que je leur avais transmises. J’ai également remarqué qu’ils semblaient plus sensibilisés aux questions environnementales que les adultes.

En plus de ces ateliers, j’ai réalisé des missions de bureau pour mon ONG, notamment la refonte du site web, la gestion des réseaux sociaux et diverses tâches administratives. J’ai également collaboré avec d’autres ONG partenaires pour les soutenir dans leurs activités, comme la création de sites internet, le management de projets et le soutien de leurs actions.

En arrivant sur place, j’ai dû redéfinir mes missions en fonction du contexte local. Initialement, je devais mener davantage d’actions de sensibilisation sur le terrain auprès de diverses cibles. Cependant, comme ma structure d’accueil avait récemment ouvert le volet environnement, les lieux où nous pouvions intervenir n’étaient pas encore clairement définis. J’ai donc dû effectuer un travail de bureau pour identifier ces lieux et établir des contacts. Les délais de réponse de mes interlocuteurs ont souvent été longs, et certaines réponses étaient négatives

"J’ai constaté que les élèves semblaient plus sensibilisés aux questions environnementales que les adultes."

J’appréhendais fortement le choc culturel, mais ce défi s’est finalement bien déroulé. J’ai appris à tisser des liens avec des personnes très différentes de moi et cette expérience m’a permis de mieux me connaître, en découvrant mes forces et mes faiblesses. Aujourd’hui, je me sens mieux préparée pour aller à la rencontre des autres.

Professionnellement, cette expérience m’a appris à m’adapter à un contexte et à des méthodes de travail très différents de ceux auxquels j’étais habituée en France. J’ai compris que, malgré des approches variées, chacun peut apporter ses compétences. Il faut faire preuve d’ouverture et accepter les différences pour trouver une manière de collaborer efficacement sur un projet.

Partir m’a aussi permis de comprendre que tous les environnements de travail ont leurs avantages et leurs inconvénients. Je souhaitais quitter le milieu institutionnel pour me rapprocher du terrain, mais j’ai découvert qu’en ONG, on fait face à d’autres types de problématiques.