© Rémi Belot / France Volontaires

Longtemps dédiée à la traite négrière, l’île de Gorée au large de Dakar (Sénégal) est devenue un lieu de mémoire qui rappelle à ses milliers de touristes ce que fut la condition des esclaves pendant près de 400 ans. Elle continue toutefois d’abriter une population d’environ 2000 habitants. Amélie Fouassier-Tall, bibliothécaire, y a monté l’association Livre en liberté : avec l’aide de son équipe de volontaires, elle met en place des activités pédagogiques autour de la lecture pour les enfants du village et ceux de Dakar.

Une nuée d’enfants galopent dans la cour de la vieille bâtisse en pierre basaltique noire. Construit en 1777, le majestueux bâtiment a traversé les âges : jadis propriété du directeur de la Compagnie des Indes puis abandonné et laissé en ruines pendant des années, il a finalement été restauré et fait désormais office de centre socio-culturel sur l’île de Gorée.

Au rez-de-chaussée, sous l’imposant escalier en pierre qui mène aux coursives du premier étage, se trouve une petite pièce aux murs recouverts de livres : c’est la bibliothèque municipale, vers laquelle les bambins convergent finalement. Car il est 15h30 en cet après-midi de début janvier et les locaux viennent d’ouvrir leurs portes. C’est Grégoire qui est en charge de l’animation du jour : ce jeune français, volontaire en service civique international, donne de son temps, de son énergie et de son savoir aux enfants du village.

1500 livres pour les enfants de Gorée et Dakar

Si la bibliothèque a été mise en place en 2015 par la municipalité de Gorée, c’est bien l’association Livre en Liberté qui en assure la gestion au quotidien. La structure a été créée par Amélie Foussier-Tall. Ancienne bibliothécaire, puis engagée au sein de l’ONG Livres sans frontières, elle gère désormais cette petite structure dont l’objectif est de développer des activités pédagogiques en lien avec la lecture : « Nous disposons de plus de 1500 ouvrages ici, qui nous ont été offerts par l’ONG Biblionef ».

De fait, les rayons sont bien garnis. Il y en a pour tous les âges, de la petite enfance jusqu’à l’adolescence, et dans tous les styles : des romans, de la BD, des documentaires, afin d’aiguiser la curiosité de tous les jeunes qui vivent sur ce petit rocher qui émerge au large de Dakar.

La bibliothèque de l’île de Gorée, dans les locaux du centre socioculturel Joseph-Ndiaye.

Une bibliothèque dans les sacs à dos

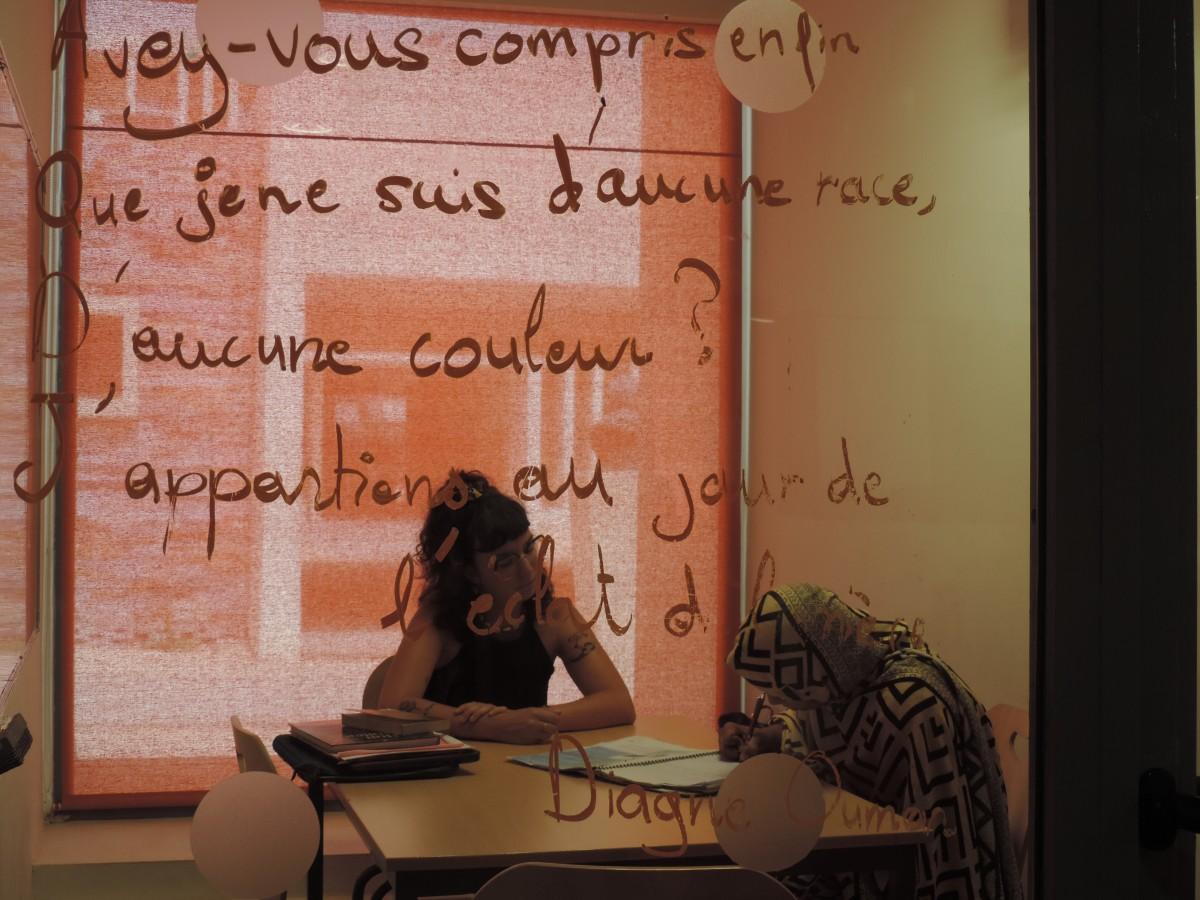

Pour autant, l’activité de l’association ne se limite pas qu’à la seule île de Gorée : plusieurs fois par semaine, Amélie et ses volontaires remplissent leurs sacs à dos et vont apporter de la lecture dans dix écoles de la capitale sénégalaise, qu’on peut rejoindre après environ 30 minutes de traversée sur l’océan Atlantique : « C’est le même principe qu’un bibliobus », détaille Amélie « sauf que nous n’avons pas les moyens de nous payer un véhicule. Nous espérons y parvenir un jour, mais dans l’attente nous amenons nous même les ouvrages sur place ».

Pour animer cette bibliothèque mobile, elle peut compter sur l’aide de son équipe de volontaires. Cette année, ils sont au nombre de quatre : Grégoire, donc, mais aussi Pierre, Léna et Kawtar, tous trois en volontariat de solidarité internationale (VSI). « Cela fait la troisième année que nous accueillons des volontaires. Ils ont un rôle assez important pour nous car nous sommes une petite équipe et leur présence renforce nos projets » justifie Amélie.

Grégoire, titulaire d’une licence en langues étrangères appliquées, voit dans sa mission une occasion « d’engranger une expérience professionnelle à l’étranger. J’étais motivé par le fait de sortir de ma zone de confort, découvrir une nouvelle culture et un nouveau mode de vie. Je me suis tout de suite senti concerné par l’envie de cette association de promouvoir les arts, les sciences, la littérature et de créer un espace inclusif qui répondrait au besoin du plus grand nombre ». Grâce au dynamisme d’Amélie et de ses volontaires, à Gorée comme à Dakar, les livres n’ont pas fini d’évoluer en liberté.

© Rémi Belot / France Volontaires

Bio express